|

Over Sea |

|

Ultimate Southern Rock |

Various Artists |

|

|

サザンロックを知らない人、このアルバムからはじめてくれ。最適な入門書だ。 アメリカは、とにかく広い。サザンロックと一口に言っても、「州」によって、「街」によって、様々なまったく異なったバンドが存在する。その広さは、テキサス州だけで日本の約2倍。それでも「サザンロック」と括ってしまうのが、いかにも「南部魂」らしい。ちなみに「仙台市」は「ダラス市」とは、「姉妹都市」だ(*^_^*) このアルバムの中から、気に入ったバンドを追いかければ間違いはない。みんなそれぞれに、特徴のある豪快なギターが満載だ。 |

|

The Return of the Hellecasters 「ヘルキャスターズの逆襲」 | |

|

|

このバンドを知らずして、テレキャスターを語ることなかれ。その名も「地獄のテレキャスター軍団」−「ヘルキャスターズ」だ。 「宇宙一のベンディング・マスター」こと「ジェリー・ドナヒュー」。「指6本サイバー・フィンガー」こと「ジョン・ジョゲーソン」。「謎のツイン・スライドバー男」こと「ウィル・レイ」。テレキャスター遣いの中でも、超変態ギタリスト集団だ。テレキャスター以外に、全員シグニチャー・モデルのギターを所有する、いずれ劣らぬ名ギタリストだ。 「コピー不可能なフレーズ」の連続だぞ。ジェリー・ドナヒューの弦3本ベンディング。ジョン・ジョゲーソンの高速パッセージ。ウィル・レイのツイン・スライドバー+ヒップショットのウニョウニョ・フレーズ(笑)。そのくせ3人とも、テレキャスターをアンプでオーバー・ドライブさせた泣きのフレーズも自由自在。テレキャス野郎、必聴のアルバム。 |

| High Tension Wires | |

|

|

現ディープ・パープルのギタリスト「スティーヴ・モーズ」。そのソロ時代の最高傑作がこのアルバムだ。ギターという楽器の持つ可能性を、極限まで突き詰めた作品。「ノー・シンセサイザー」のクレジットなどまったく無用な、極上のインスト・アルバム。超絶早弾きギタリストのスティーブが、ギターの持つ美しさを表現するために、あらゆるテクニックを駆使して、作り上げたアルバム。そこには、ジェフ・ベックとはまったく異なる「ギターの美学」の世界があった。この頃はまだアーニー・ボール製シグニチャー・モデルではなく、「あの」スティーヴの代名詞ともいうべき、4ピックアップの改造テレキャスターでこの音を紡ぎあげている。 スティーヴには、「スティーヴ・モーズ・バンド」「ディキシー・ドレッグス」そして「ディープ・パープル」とまったく異なった「顔」がある。その超絶テクニックを持ったスティーヴが、唯一ライバルと認めているのが誰あろう、あの「アルバート・リー」だ。私はコピーする気など更々ない(笑)。 |

|

West Coast Allstars |

California Dreamin' 「夢のカリフォルニア」 |

|

|

「ハモネプ」やってる子、大集合!っていうより、「ア・カペラ」=「ボイパ」−「ボイス・パーカッション」だと思ってるおバカな青少年、だまってこのこのアルバムを捜してきなさい。 「ア・カペラ」というのは、多種多様なスタイルがあるんだ。ドゥーワップ・スタイル、フォー・フレッシュメン・スタイル、ビーチボーイズ・スタイル、ゴスペル・スタイル、クワイヤー・スタイル、他にもいっぱいあるんだ。バカの一つ覚えみたいに「ボイパ」をやっててもしょうがないゾ。 このメンバーは、ほんとのほんとに「夢のオールスターズ」だ。TOTOのボーカル、ボビー・キンボールとジョセフ・ウィリアムス、シカゴのボーカル、ビル・チャンプリンとジェイソン・シェフ。この4人はコーラスのスタジオ・ミュージシャンとしても超一流。どんな複雑なハーモニーでもこなす人達だ。このアルバムでは「ギター・ソロ」まで「ア・カペラ」で再現してる。こういうことは本来、君達若者がチャレンジすべきことなんじゃないのかな? 「ア・カペラ」というのは、「2人」でも「3人」でも成り立つんだ。これを聴いてあせってくれ!(笑) |

| Family Style | |

|

|

今は亡き「スティーヴィー・レイ・ボーン」が最後に残してくれたアルバム。最初で最後の、兄貴ジミーとの競作。いつもの「ギター弾きまくり」とは違って、ジミー好みの、コンパクトでシャープな曲揃いだ。もう1曲目からTwang!Twang!!ノリノリのかっこいい曲の連発だ。 スティーヴィーの奏でるギターの音は、「究極のストラトの音」のひとつ。誰にでもできそうな気がするんだけど・・・実際に自分のバンドで、この音で弾いてごらん。どれだけスティーヴィーがうまいか実感できると思う。曲の組み立て、フレーズの選び方、どこをとっても超一級品。ジミヘンとは、一味違ったスティーヴィーならではのストラトの音。3つのピックアップの切り替えのセンスも、抜群。「ストラトはこう使え!!」っていう、最高の見本だ。スティーヴィーの入門編として、極上のアルバム。 |

|

Ah Via Musicom 「未来への扉」 | |

|

|

ココにもいるゾ、究極のストラト遣いが。 エリックの最大の特徴は、リード・ギターとサイド・ギターにまったく切れ目がないこと。リード・ギターのフレーズとフレーズの合間にも、サイド・ギターのフレーズが入ってくるんだ。ピンとこないだろ?2曲目の「Cliffs Of Dover」を聴けばすぐわかる。エリックの頭の中の回路がどうなっているのか、見てみたくなること請け合いだ。 そしてエリックの特徴的な美しいストラトの音。これはオーバードライブやディストーションでは絶対再現できない音。歪んでいるのに、とても美しい音だ。その伸びやかな音から繰り出される、正確無比なフレーズの嵐。エリックも「ストラトはこう使え!!」っていう、最高の見本だ。Fenderからは、彼のシグニチャー・モデルも出ている。エリックの入門編として、極上のアルバム。 |

| Roy Buchanan [1st] | |

|

|

この人を知らずして、テレキャスターを語ることなかれ。このファースト・アルバムで、世界中をひっくり返した「究極のテレキャスター・サウンド」だ。あのクラプトンが、ジェフ・ベックが、ロイのアルバムを買い漁って、コピーしまくったというエピソードつきだ。 このアルバムに収められている「メシアが再び」は、究極のテレキャスター・トーン。ジェフ・ベックはこの曲のアンサーソングとして「哀しみの恋人達」をテレキャスターで弾いて、ロイにささげてる。ヘルキャスターズもロイの「Sweet Dreams」を取り上げている。ロイ以降出てくるテレキャスター遣いは、何らかのかたちでみなロイの影響を受けている。俺も然りだ(笑)。カントリー、ブルース、ジャズなんでもこなす。ロイを取り上げたアメリカのTVドキュメンタリー番組のタイトル−『世界で最高の無名なギタリスト』の名称は、次に出てくるダニー・ガットンに引き継がれる。惜しむらくは、2人とも故人だということだ。 |

| Cruisin' Deuces | |

|

|

この人を知らずして、テレキャスターを語ることなかれ。人呼んで「世界一、無名なギタリスト」。そして「Tele Master」の称号が与えられたのが、この「ダニー・ガットン」だ。ロイの直系でありながら、それを究極まで高めたテレキャスターの名手。あらゆるフレーズを「ダブル・ストップ」−和音で弾ききる独特なスタイルは、まさに「Twang!」。 「Sun Medley」「Orange Blossom Medley」など、各ジャンルの有名曲を集めて聴かせる曲は、まさに圧巻!。このアルバムに収められいる「Harlem Nocturne」は、「Tele Master」の称号に恥じない、究極の「泣き」のテレキャスター・トーン。「メシアが再び」と肩を並べる名演だ。 またダニーが亡くなった後残された、数少ないFender Custum Shop製のダニー・シグニチャー・モデルは、プロのギタリスト達がこぞって買い漁ったので有名。オリジナルのジョー・バーデン・ピックアップを載せたダニー・モデルは、今でも人気が高い。 |

| Live at The New Morning | |

|

|

そうして、もう一人。この人を知らずして、テレキャスターを語ることなかれ。カントリー界の巨人「アルバート・リー」だ。彼の演奏そのものが「アルバート・リー・スタイル」と呼ばれ、アメリカ・カントリー界は、彼のフォロワーでいっぱいだ。 まったくのナチュラルなテレキャスター・トーンで演奏するリーのスタイルは、フレーズ、フレーズ、フレーズ。あとからあとから溢れ出てくるフレーズの嵐で構成されている。はっきり言って、彼のアルバムはどれもみな同じだ。スタジオ盤ではスッキリまとまっているだけ。その真骨頂はライブ演奏にある。10曲あれば10曲分、20曲あれば20曲分、同じフレーズを2度と弾いてないんじゃないかというぐらい、次から次へとフレーズがあふれだしてくる。ライブをコピーして1曲終わると、あとはやる気が失せてしまう。1曲覚えても、次の曲ではまったく違うことをしているのだ。教則ビデオ・DVDも多数出ているが、「教則」なのにやる気をなくさせる、究極のプレイだ。 |

| But Seriously, Folks... 「ロスからの蒼い風」 | |

|

ウェストコースト・ロックの名盤中の名盤。これを聴いて理解できないってことは、まだまだおコチャマだってこと。 ジョーはレスポールの名手。それを堪能したければライブ盤の「You Can't Argue with a Sick Mind」もいいゾ。もちろんイーグルのアルバムでジョーのギターを堪能するのもOKだ。ただし、ジョーはレスポール遣いでもあり、またテレキャスターの名手でもある。このアルバムでもライブでも、だいたいこの2本を使い分けている。最近はストラトも使っているようだ。 アルバムがアルバムである理由。このアルバムを好きになれば、それが理解できるハズだ。アーティストが考えた「ベストな曲順」は、ライブの曲順と同じなんだ。君はライブを、アンコールから聞きたいか?俺はアーティストが考えてくれた「ステージ」に酔いしれたいんだ。そこには「ストーリー」があるからね。「この曲順で聴きたい!」そう思わせてくれるアルバムだ。 |

| Say No More | |

|

|

もう一人、レスポールの名手を紹介しておこう。どれを紹介していいのか迷うほど名盤揃いなのがこの「レス・デューディック」だ。このアルバムには名曲「One To Beam Up」、そして「Zorro Rides Again」が収められている。レスポールの名手であり、ストラトの名手でもある。レスは世界で一番最初に「デュアン・オールマンの再来」の称号を与えられたギタリストだ。デレク・トラックスの遥か以前に、オールマン・ブラザーズ・バンドのギタリストを務めたこともある。インストを組み立てる能力は、オールマンゆずりでもあり、のちに出てくるAOR・フュージョンに多大な影響を与えている。それが証拠に、レスのアルバムは「TOTO」のメンバーが非常に多く、一緒にボズ・スキャッグスのバックを努めたのでも証明されている。 レスのギターの音は、ディッキー・ベッツの直系ともいうべきナチュラルなオーバードライブ。とてもレスポールらしい音だ。さあ、君はこの音色で、弾ききれるかな?(笑) |

| Smple Dreams Living In The USA | |

|

|

この2枚に優劣をつけろ!というのはムリな話だ。世界中の「歌がウマいと自負する人達」が、こぞってデュエット相手に選ぶのがこのリンダ・ロンシュタッドだ。彼女の「歌姫」としての地位を決定付けた名盤がこの2枚だ。俺にとっては「世界一歌のウマい女性シンガー」。生のステージを見て、その可愛らしさと、歌のウマさにノックアウトされた。 「It's So Easy」「Tumbling Dice」などのノリのいい曲と「Blue Bayou」のようなスローなナンバーのメリハリ。「Just One Look」「Alison」のようなミドルテンポの曲と、しっとり聴かせる「Ooh Baby Baby」のような表情豊かな表現力。そしてリンダの名唱「 Love Me Tender」。ライブでワディ・ワクテルとのLove Me Tenderのデュエットは、何千人ものオーディエンスを黙らせるパワーを秘めている。その、ワディ・ワクテルを中心とした名うてのミュージシャン達が、リンダをバックアップする。ワディは、ギター通の間では確実な人気を誇る、レスポールの使い手。レスポールを普通に使いこなすと、こういう音になるという見本だ。ラス・カンケルのドラムも必聴。ラスの「歌」を知り尽くしたドラミングは、シンガーが最も頼りにする「ゆりかご」。誰もが、このリズムに身を委ねたくなる。飽きることなく、いつまでも聴いていられる名盤だ。 |

| Come on Come on | |

|

|

彼女もカントリーの歌姫の一人だ。ウェストコースト・サウンドが好きな人、絶対がっかりさせないアルバムだから、聴いてみてくれ。「The Hard Way」や「I Feel Lucky」などは、ご機嫌なウェストコースト・サウンドだ。どこがカントリー?と思うかもしれないが、カントリーはすでに、ウェストコースト・サウンドを完全に飲み込んでいる。そして、AORも然りだ。 カントリーの歌姫達はみんな「次なるステージ」へ。キャロル・キングやカーリー・サイモンやジュディ・コリンズ、そしてリンダ・ロンシュタッドなどのいる「次なる高み」を目指している。メリーから比べれば、可愛いけれどもテイラー・スイフトなどは、まだまだ「小娘」だ(笑)。カントリーを聴いてくれるのは嬉しいが、この辺の名前が出てこないうちは、まだまだ表面をさらっているだけ。アメリカン・ミュージックの、底知れないパワーを感じて欲しい。 |

| Precious Moments | |

|

|

みんな、マイケル・ジャクソンは好きか?マイケルが好きなら、ぜひ聴いてくれ。マイケルの兄貴 「ジャーメイン・ジャクソン」だ。20年の時を経て、やっと再発されたアルバム。マイケルとジャーメインは兄弟だ。ただし、ただし、全然違う人格、違う歌手だ。比べること自体が間違ってるんだ。俺はジャーメインのボーカルが大好きなんだ。それはマイケルとも、Jackson5とも、Jacksonsともまったく関係ない。「ジャーメイン・ジャクソン」という、ソロ・シンガーが好きなのだ。 このアルバムには名曲「If You Say My Eyes Are Beautiful」が収められている。デュエット相手は、ホイットニー・ヒューストン。ホイットニーを向こうに回して、一歩も引かない若き日のジャーメインの歌は堂々たるもの。また、この曲での「スティーブ・ルカサー」のバッキングも秀逸。 アルバム全体は名職人「マイケル・オマーティアン」がまとめ上げている。楽しくてワクワクするアレンジの連発だ。 |

| Organic | |

|

|

この人を俺が紹介しなくちゃいけないなんて、情けない。今までジョーを知らなかったなんて、とても損をしていたと思ってくれ。もう歌い続けて40年の歳月が流れている。それでも未だに俺をあきさせないでいてくれる、名ボーカリスト中の名ボーカーリストだ。俺の持っている30枚のアルバムのどれを紹介しても「代表作」になりえるんだが・・・。このアルバムには、ジョーの代表作とも言うべき超名曲「You Are So Beautiful」のアコースティック・バージョンが収められている。また、クラプトンでおなじみの「Can't Find My Way Home」が収められているので、ぜひ聴き比べて欲しい。「ボーカリスト」といわれる人の「パワー」がいったいどれほどのものか、体感できるだろう。「Don't Let Me Be Misunderstood」のレゲエ・バージョンも秀逸。ジョーのバックを勤める人々は、ジョーのアルバムになると、みんな急に、いかしたアレンジ、冴えたプレイをする。「ボーカリスト」とは、「そういう存在の人」のことを言うのだ。 |

| Greatest Hits 1974-1978 | |

|

|

俺が「ベスト盤」を人に薦めるなんて、普通はありえないんだが・・・。それほどまでに「完璧」なベスト盤がこの世にはあるってこと。 誤解を恐れずに言うなら、他のアルバム一枚だけでは「スティーブ・ミラー」のことをよく理解できないだろう。それほど多彩な人なんだ。俺はガレージやオルタナを聴かない。なぜなら、そんなもんは1968年のスティーブのアルバムにはもうあったんだ。スティーブはガレージやオルタナでもない。ロックでもなければポップスでもない。どこを切っても「スティーブ・ミラー・バンド」なんだ。どの曲も、ギターなしではありえない曲ばかり。それなのに,、ちっとも「ロックバンド」じゃないんだ。そんなスティーブの1974年から1978年の曲を「寄せ集めた」はずのアルバムなのに、見事に「アルバム」になっている。ヒット曲の羅列なのに、妙な説得力、破壊力を秘めたアルバム。名曲揃いだ。 |

| History ; America's Greatest Hits | |

|

|

もう一枚が、コレ。ただの「ベスト盤」だと思って買って、おったまげた!(笑)。 「美しい!」曲の流れ、構成がパーフェクトなのだ。「America」はイギリス人3人組のバンド。今は2人だが、30枚を越えるアルバムをリリースしている。どこか哀愁を帯びたしっとりしたサウンドが、普通のウェストコーストのバンドにはない魅力。そのソングライティング能力はひじょうに高い。そしてこのアルバム。どこか懐かしさを覚え、まるで「トータルコンセプト・アルバム」のように聴こえる。いつかどこかで聴いたサウンド・・・。そう、プロデュースを、あのビートルズを創った「ジョージ・マーティン」にさせてたんだ。それがわかってもう一度聴くと、なるほど「音の流れ」が「ビートルズ」なのだ。ただし、ただしだ!このアルバムは「ベスト盤」。録音の時点でジョージがすべてを統括しているわけではない。なのに「ジョージの音」になっているのだ。そして、そう思わせてくれる「Americaの曲」。その美しさは、自分の耳で確かめてくれ。 |

| Rock Swings | |

|

|

ポール・アンカを知ってるかな?みんながオールディーズってよんでる「ダイアナ」や「君はわが運命(さだめ)」を歌ってる人だ。現在は「エンターティナー」−ラスベガスを代表する、超が付く大物シンガーだ。05年にリリースしたこのアルバムはその名の通り、ロックの名曲を「スウィング・ジャズ」にアレンジしたアルバム。「自分は幅広い音楽を聴く」と自信のある人だけ、聴いてくれ。まるっきり「ロック」ではないから。でもクラプトンあり、ボン・ジョビあり・・・。あんまりバラすと聴く楽しみをなくしてしまうから、言いたくないんだが・・・。 コレだけは教えておこう(笑)。最高にスイングしてる、ヴァン・ヘイレンの「Jump」が聴けるぞ。スイングにアレンジすると、こんなになっちゃうんだあ〜、という楽しい見本。完全にフルのビッグバンド・アレンジになっているので、よく聴いてないとなんの曲だかわからなくなるぞ。ただし、いい曲は、どんなに形を変えてもいい曲。ゴキゲンなアルバムだ。 |

| Got Live You want it! | |

|

|

ビートルズのMONO盤を聴いて、ギャーギャー騒いでるおバカな若者諸君!。ローリング・ストーンズもモノラルなのは、知ってるか?「何でMONOなんですか?」などと的外れな質問は、自分のバカさ加減を晒してるようなようなもんだ。ビーチボーイズもMONOだぞ。ついでに言えば、AMラジオもモノラルなんだ。ビートルズだけがMONOな訳じゃない。そういう時代だったってこと。このアルバムも、MONO。名曲「サティスファクション」も「タイム・イズ・オン・マイ・サイド」も、全部そう。そんな時代の曲が、未だにジャンジャンCFにも、使われてるってことなんだ。「名曲」はステレオだろうが、モノラルだろうが、そんなことは関係ないんだ。なんでもかんでも、ステレオのほうが良いと思ってるんだろう?いやなら、別に無理して聴かなくてもいいんだ。このアルバムだって、実際に「古い」しね。66年リリースだし。でも俺たちおじさんは、こんなのを聴いて、「ロック」してたんだ。俺たちは「古い」のも「新しい」のも知ってる。君たちはどうかな? |

|

The Marshall Tucker Band (キャロライナの夜明け) | |

|

|

サザンロックを紹介するのに一番困るのが、どのバンドを選んだらいいか、ということだ。みんが思っているより遥かに多くのバンドがいるし、その音楽の多彩さは、なんて説明したら誤解無くみんなに伝わるのか、考え込んでしまう。たとえばこの「マーシャル・タッカー・バンド」。何も説明せず聴かせたら、カントリーのバンドと間違うぐらいカントリー色が濃い。しかしこのファーストアルバムの1曲目「Take the Highway」、2曲目「Can't you see」。ライブで聴くと、まごうかたなき「サザンロック」なのだ。ましてやこの「マーシャル・タッカー・バンド」と後述の「ウェット・ウィリー」は、キャプリコーン・レーベルが、「オールマン・ブラザース・バンド」に続くバンドとして、世に送り出した折り紙付きのバンドなのだ。故トイ・コールドウェルの親指1本で弾くレスポールの音と、こともあろうに「フルート」をメインに据えた変り種。とにかくアメリカは広いのだ。一口に「南部」と言っても、ひとつの州が「国」並みに大きいのだ。それでも各州のバンドが「サザンロック」として集まるところが「南部魂」。代表曲の多くがこのアルバムに収められているが、この後に名盤「Searchin' for a Rainbow」がリリースされる。 |

| Keep on Smillin' | |

|

|

この「ウェット・ウィリー」になると、ブルースやソウル、ジャンプ・ミュージックを得意とし、「オールマン」や「レイナード」と同じ「サザンロック」と説明しても、わかって貰えないかも知れない。このバンドはギターのリッキーと共に、ブルースハープそしてサックスをメインに据え、当時はとんでもないライブでの人気をはくしてたバンド。 1970年から75年はサザンロックが一代隆盛を極め、主なサザンロックのバンドがデビューし、尚且つ、どのバンドも「ライブアルバム」を3、4枚目あたりまでに、みんなリリースしている。そのくらいどのバンドも「ライブ」に自信があり、「ライブ」で盛り上がっていたのだ。このバンドもご他聞に漏れず、このスタジオ3枚目、名盤「Keep on Smillin'」の前にはすでにライブアルバム「Drippin' Wet」をリリースしている。当時TVで紹介された「キャプリコーン・プレゼンツ」を見た私は、この「ウェット・ウィリー」が一番強烈なインパクトがあった。残念ながら解散はしてしまったが、05年には再結成「ライブ」アルバムがリリースされている。このアルバムも廃盤になっていたのだが、今は2 in 1で買うことができる。「サザンロックの歴史」を語る上では、絶対はずせないバンドである。 |

| Airplay (ロマンティック) | |

|

|

俺たちにとっては当たり前のものでも、ちょっと年代がずれるだけで、意外と知られてなかったりするらしい。「ロック」を語るなら、絶対外せないアルバムというものが存在するのだ。そのひとつがコレだ! デヴィット・フォスターとジェイグレイドンによるユニット「Airplay」が、ただ1枚残したアルバム。現代の演奏形態における基礎を作ったといっても過言ではないだろう。今となっては「普通」に聴こえるかもしれない。なぜ普通に聴こえるかというと、彼らがその「普通」を作り上げたからだ。いや、今聴いても、相当ハイブロウなアレンジ、巧みな構成。まさに「ロックの教科書」とも言うべきアルバムだ。演奏は2人のファミリー、TOTOの主要メンバーがガッチリ脇を固めている。俺の大好きなドラマー「ジェフリー・ポーカロ」の演奏も、ベストな1枚として上げられる。どのパートも,、一部の隙もない素晴らしい演奏だ。このアルバムを聴けば、その後彼らの曲がどれだけ音楽界に影響を与えたか、知ることになるだろう。このアルバムは1980年にリリースされているのだ。 |

| Boston (幻想飛行) | |

|

|

もう1枚がコレ。「ディストーション・ギターによるパワー・コードのバッキング」は、この「BOSTON 」のトム・シュルツがこのファースト・アルバムで作り上げたものだ。ハードロックが、ヘヴィ・メタルが現在のような演奏形態になったのは、すべてこのアルバムがスタートである。 レスポール+マーシャルと「いわれている」このギター・サウンド。某B’zの方の音も、トムの変形である。俺はこの「レスポール+マーシャル」という組み合わせのみで、このアルバムが録音されたとは思っていない。少なくともアンプは、かなりカスタマイズしたもので録音していると思う。ただし、ただしだ。BOSTONは日本公演でも間違いなく「この音」であった。ライブでも、まちがいなく「この音」を再現していたのである。 トムは、エフェクターの使い方が、とてもうまい。ライブでも「テープ・エコー」を自由自在に操って、いろいろな効果音を作っていた。しかも、リアルタイムにツマミを動かしてだ。間違いなくトムは俺と同じ系統の「ヲタク」である(笑)。エフェクターについては、相当詳しいと思う。インタビューを真に受けてるような人種には、絶対理解できないサウンドであろう。 |

| Silk Degrees | |

|

|

もう1枚、紹介しておこう。ロックの名盤中の名盤、ボズ・スキャッグスの「シルク・ディグリーズ」だ。なにはともあれ、これを読む前に、1曲目の「ロウダウン」を聴いて欲しい。すべては、それからだ。 どうかな(笑)?。この曲を聴いて何も感じないんだったら、君はもう俺のHPは見なくていい。この演奏に何も感じない人に、何を言っても始まらないだろう。 まずこの曲、ドラムが「ツイン・ハイハット」である。ジェフリーの名演中の名演である。君はこの曲以外に「ツイン・ハイハット」の曲を聴いたことがあるか?ドラムがみごとにパーカッションの役目まで果たしているのである。当然「オーバーダブ」である。そうまでして、この曲の「リズム」は出来上がっているのである。そして「この曲の凄さ」は、イントロのドラムとベースの絡みに尽きる。試しに君のバンドで、このイントロを演奏してみればいい。どれほど難しく、どれほど切れ味のいい16ビートなのか思い知るだろう。もちろんすべてはボズが作り上げた曲が、彼らの力を引き出しているのだ。「名盤」というのは、すべてが噛み合ってるから「名盤」なのだ。 |

| I Think About You | |

|

|

こと「Country」に関しては、ギターがうまいのどうのこうのなどということは、二の次三の次である。演奏がうまいことなど、あたりまえなのだ。フィドルやドブロ、ペダル・スティールにすら、俺の「アイドル」がいる。いずれ劣らぬ「開いた口が塞がらない」ほどうまい人達だ。そんな「Country」では、どれだけ俺の心を掴むボーカル、曲なのかが焦点である。それが英語であろうがなかろうが、聴いた瞬間に俺をとりこにしてしまう人達がいるのだ。俺の「宝物」である |

| Kickin' It Up | |

|

そうしてもう一人が、「ジョン・マイケル・モンゴメリー」。この人も「泣きの大魔王」(笑)。「Rope the Moon」を耳にして、私は動けなかった。コリン・レイよりももう少し「Country Singer」らしい癖のある歌い方だが、それもカントリーの「様式美」である。ジョンのあとにコリン・レイを聴くと、コリン・レイはまったくAORに聴こえる。ギターがうまいとかそんなことは、まったく「音楽」には関係ないことを思い知らされる。日本でも「I Swear」がちょっとヒットしたので、もしかしたら聴いたことがある人もいるかも知れない。マクドナルドの店舗でガンガン流れていた記憶がある。 ジョンもルックスは、無骨である。そんなものは俺にとっては、どうでもいいことだ。「良い音楽」「うまい歌」を届けてくれる伝道師達だ。この二人は、ウェスト・コーストからジョー・コッカーあたりを聴いてる人には最適。そのヘンが好きな人は、ぜひ聴いて欲しい。ジョンも俺の「歌の先生」の一人である。こういう「響く太い声」のシンガーが日本に少ないのは、とても残念だ。俺の大事な宝物の一人である。 |

|

Fire In The Dark | |

|

う〜〜〜ん。ここまでくるとカントリーの人を紹介したい衝動を抑えきれない。みんなが聴かないであろう「カントリーの魅力」をなんとしても伝えたい。 |

| T-r-o-u-b-l-e | |

|

「トラビス・トリット」の名前は聞いたことがあるかな? イーグルスの名曲「Take it Easy」をカバーをする際、本人達をバックコーラスに呼び、そのPVにイーグルス本人達を出演させた。それがイーグルス再結成のきっかけとなり、大きな話題をよんだ。そしてアメリカの最大の祭典「スーパー・ボール」のハーフタイム・ショウで、プレスリーのこの「Troble」をぶちかまして、ヤンヤの喝采を浴びたのは、記憶に新しい。 彼の得意技はウェスト・コーストからサザン・ロック(笑)。「これの何処がカントリー?」っていう曲のオンパレードだ。サザンロックの名バンド、アトランタ・リズム・セクションの曲をカバーした「Back Up Against the Wal」lもメチャかっこいい。ルックスもVanZant兄弟に入っていても、違和感の無い人(笑)。カントリー界のきっての、サザンロックの牽引車とも言うべき人。とにかく、豪快にカッコイイシンガーである。 |

| I Still Believe in You | |

|

|

今回はこれで最後にしておこう(笑)。「ヴィンス・ギル」はカントリーのなかでも、最もAORに近い人だ。大ヒット曲「I

Still Believe in You」は、まったくカントリーではない。美しいAORである。1990年代には、カントリーのありとあらゆる賞を総なめにした人だ。その甘い声、甘いルックスは、アメリカでもファンが非常に多い。カントリーシンガーでありながら、ラスベガスでクリスマス・ディナー・ショウーができるといえば、どれほど人気があるかわかってもらえるだろうか。 |

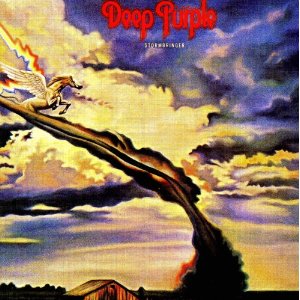

| Stormbringer (嵐の使者) | |

|

私はパープルの2人目のボーカリスト、「デヴィット・カバーディール」が大好きだ。「ホワイト・スネイク」のボーカルでもあるデヴィットは、私の「歌の先生」の一人である。そのデヴィットのディープ・パープルでの最高傑作はと言われれば迷わず「Mistreated」をあげる。まさにデビットであったから、歌えた歌である。しかし「アルバム」としてのデキなら、この「嵐の使者」のほうが上だと思う。 私はどうも、そのバンドのファンが一番嫌いなアルバムを好きになるようだ。このアルバムも、パープル・ファンにはとても嫌われているらしい(笑)。でも「幸運な兵士」−「Soldier of Fortune」は、ツェッペリンの「天国への階段」に匹敵する名曲だと思う。デヴィットはホワイト・スネイクに行っても、この曲を取り上げている。このアルバムは「ハイウェイ・スター」「スモーク・オン・ザ・ウォーター」のパープルとは、全然別なバンドだと思って欲しい。そうすれば、素晴らしいデキのアルバムだ。どの曲もコンパクトで、キャッチーな曲である。普段、ハード・ロックを聴かない人に超オススメのアルバムだ。もしギターがスティーブ・モーズであったら、最強のアルバムになっていたことだろう。 |

| Physical Graffiti | |

|

残念ながら、私はあまりツェッペリンを聴かない。すばらしいバンドだとは思うのだが、ジミー・ペイジがあまり好きになれない。ただしあまり聴かないといっても、全アルバムを所有してるし、初日に映画を観にいったくちである。 その私が一発で気に入ったアルバムがこれだ。このアルバムも・・・ツェッペリン・ファンには嫌われているらしい(笑)。私はいつも逆で、ハードロックバンドが、コンパクトで、キャッチーな曲を演った時の底力に、とても魅力を感じる。このアルバムで言えば「カスタード・パイ」「流浪の民」や「トランプルド・アンダー・フット」などだ。意外や意外、普段ハードロックをあまり聴かないミュージシャンにも、多大な影響を与えてるアルバムである。このアルバムを隅から隅まで聴いて欲しい。ギターやドラムのフレーズは「素材」として、世の中に使われているフレーズが満載だ。好きではなくてもやはり、ツェッペリンはスゴイ!。ツェッペリンを再認識させられた、強烈な印象のアルバムだ。ボンゾ、最高!! |

|

Cream |

Live Cream, Vol. 2 |

|

このバンドの名前を聞くと、私は中学生にタイムスリップする。中学生から高校生にかけて、とにかくコピーしまくったアルバムだ。私は「好きなギタリストは?」と問われても、クラプトンの名前は挙げない。このクリームという「バンド」こそが、私をロックに引きずり込んだ張本人なのだ。私は・・・ギター・ベース・ドラム、いずれもコピーするハメになった。おかげで、これらの楽器を弾けるようになった。ポップスのセオリーなどはまったく通用しない「3人のクリームとしてのアンサンブル」がここにある。いや、そこにあったのはアンサンブルではなく、間違いなく「バトル」であった。このバンドが短命だったのは、しょうがないと思う。「戦い続ける音」が、居心地が言い訳はないのだ。それは「綱渡りのような危うい美しさ」である。それでも「トリオ」の最高峰に位置するのは間違いない。 今でも、「Sunshine of Your Love」の、ギターの頭1音目が出ただけで、体が反応してしまう。この「クリーム」と後述の「BBA」が、「トリオ」における最高峰の両極端なのを知って欲しい。この2つのバンドでベストだと私が思っているのは、くしくも「ライブ・アルバム」である。 |

|

BBA |

Beck Bogert & Appice Live in Japan |

|

「クリーム」が「バトル」であるなら、この「BBA」は間違いなく「アンサンブル」である。ジェフ・ベックという世界最高のギタリストを得て、ティム・ボガードとカーマイン・アピスは「トリオ」としての「最高のアンサンブル」を聴かせてくれる。まさに2人は「完璧に噛み合っている」−「鉄壁のリズム隊」なのだ。アピスのハイハットのオープン・クローズのフレーズや、チャイナ・シンバルは、まさに衝撃的な音だった。ドラムのフレーズそのものが「音楽として成り立つ」ことを教えてくれた最初の人である。この3人も、私はコピーさせられたのだ(笑)。「クリーム」「BBA」は、まさに私の「血肉」である。今でも3人バンドが嫌いなのは、間違いなくこの2組をコピーしたからだ。「3人しかいない」「3つの音しか鳴らない」という、息の詰まる音楽にどっぷり浸かったおかげで、私は「多人数のバンド」が好きになるのだ。ある意味「人生の反面教師」だったバンドである。ちなみに、トーキング・モジュレーターを使う人は、このアルバムのジェフのプレイぐらいができなければ、やめたほうがいい(笑)。すべては「コレ」と比較されるからだ。このぐらい喋れないと、我々の世代の人には、笑われるだけだ。 |

| Duet | |

|

俺の大好きなエルトンが、文字通り全曲デュエットしたアルバム。エルトンがデュエットするに値する人選をしている。エルトンは「Your Song」などで有名だと思うが、実はとんでもなく歌がうまいのである。 |

|

Minnie Riperton |

The Best of Minnie Riperton |

|

みんなはこのミニー・リパートンをご存知だろうか?いやちょっと音楽を聴いてる人なら、彼女の「Lovin You」はご存知だろう。では、ミニーの他の曲を聴いたことはあるかな?他の曲となると、なかなか聴いてる人がいなくなるから、不思議だ。みんなは聴いてみたい!とは思わないのだろうか? 残念ながら、彼女は32才の若さで亡くなっている。しかし彼女は間違いなくソウル・シンガーだった。もしも、「Lovin You」がヒットせず、そのまま歌い続けられていたとしたら、間違いなく「別の曲」がヒットしていたであろう。そのぐらいウマいシンガーである。たしかに5オクターブの声域がミニーのトレード・マークではあったが、もしそれがなかったとしても、彼女は一流のソウル・シンガーだったのだ。 酒を飲みながらでも、夜にゆっくり静かに聴いてあげて欲しい。自由自在に5オクターブの声を使った彼女の、極上のソウルが楽しめるはずだ。「 Lovin You」が含まれているこのベストは、至極の時間を提供してくれるだろう。 |

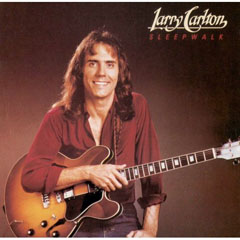

| Sleepwalk (夢飛行) | |

|

ご存知「Mr335」、超が付くほど大好きなラリー・カールトンである。このジャケットを見ても、335を抱えている。ところがこのアルバムは、「ストラト」を使っているのである。実際にはバレーアーツ製のカールトン・モデルなので、正確には「ストラト」ではないのだが、間違いなくシングル・コイルの音。ハーフトーンの音も使っている。やはり「一流」というのは、こういう人の事を言うのであろう。素晴らしい演奏である。「ギターの特性」を、みごとなまでに的確に掴んでいる。 |

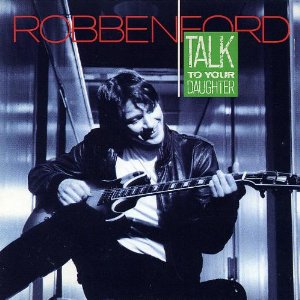

| Talk To Your Daughter | |

|

Yellowjacketsでキャリアをスタートさせたロベンは最初、フュージョン系ギタリストとして認識されていた。そんな時期の最高傑作がこのアルバム。AOR系の曲の中に、まごうかたなきロベンのブルース魂が炸裂している。 90年代に入るとすぐ自身のバンド「The Blue Line」を率い、高らかにブルース・ギタリスト宣言をし、名盤「Tiger Walk」を発表する。その後は、「Paul Butterfield」「Michael Bloomfield」のトリビュートを出し、ブルースまっしぐらである。ジョニー・ウィンターの後継者最右翼であり、ブルース・ギタリストの存在を認めるアメリカには、おそれいる。そんなロベンの、一番おしゃれだった頃(笑)のアルバムがこれ。まさに「カッコイイ」としか表現のしようがない。「Rock」の中にある「ブルース」を確認するには最適のアルバムだ。あのクリームの「Born Under A Bad Sign」を世界一スマートに演奏している。また世界で唯一、フェンダーの作ったハムバッカー2基を搭載した「ロベン・フォード・モデル」があり、335が流行していたこの次期に、ソリッド・ボディのギターで、誰よりもシャープで切れ味のいい音を出していた。そのボーカルも、味わい深い。 |

| Never Alone-Duets | |

|

ポールの名前を聞いて「ああ、あの・・・」と反応できる人は、おそらくミュージシャンの人だろう。君の持っている世界の名盤を確認してみるといい。10枚も捜せば、必ずポールの名前を見つけられるハズだ。 スティービー・ワンダーやスティーリー・ダンをはじめとする、およそ音にはうるさい人達のアルバムを、影から支えてきたギタリストである。このアルバムは、そんなポールが「ギターを通じてデュエットしたい」と選んだ人達だ。そのポールがデュエットに選んだ名プレイヤー達。アール・クルー、ハービー・メイソン、ジョー・サンプル、ウィルトン・フェルダー、ジョージ・デューク、シーラ・E、トム・スコット等々。彼らの名前がわからないなら、聴く必要はない。きっとポールのプレイの凄さも、わからないだろう。自分のリードプレイを支える自身のバッキング・プレイは、まさに職人と呼ぶにふさわしい最高のプレイだ。懐かしいAORの名盤達をひっくりかえせば、レイ・パーカー・ジュニアと、このポール・ジャクソン・ジュニアを左右に据え、見事な2人の職人芸のカッティングが聴けるアルバムが、たくさんあるはずだ。 |

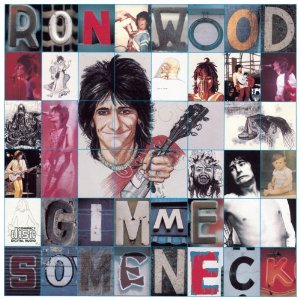

| Gimme Some Neck | |

|

フェイセスを、そしてローリングストーンズを支えてきた名ギタリスト、ロン・ウッドの数少ないソロ・アルバムの1枚である。ロッド・スチュワートとミック・ジャガー。20世紀を代表するトップ・ボーカリストが、なぜロンを必要としたか?。 このアルバムを聴けば、その答えが理解できるだろう。ロンのギターそのものが、ロックンロール。ロンのギターそのものが、この2つのバンドには必要不可欠なものであることが、誰にでも明確にわかる。フェイセスとしての役割を終えたロンが、ローリングストーンズへの加入するのはまさに必然であり、キース・リチャードと一緒にリフを刻んでいることは、神様が与えた奇跡であるとしか言いようがない。まさに「ロックンロール」がそこにはある。アンペッグのアンプにレスポールをぶち込むと、すぐロンの音になる(笑)。それは後にブギー・アンプに移行する。そのブギー・アンプ付属の解説書には、ロンの音のセッティング表が載っている。まさに、愛すべきロック・ギタリストである。 |

| Rio | |

|

なんか誰かを紹介し忘れていると思っていたら・・・「リー・リトナー」クンを忘れていたのだ。とにかく、インストでこれほどヒット曲を連発した人もいないだろう。初期の10枚ぐらいには、必ずみんなが一度は聴いたことのある曲が収められている。「フュージョン」といわれる音楽の中で、ジャズ色の濃いギターを弾く人でもある。リーのコンプの効いた335の音は、ラリー・カールトンの335と共に一斉を風靡したものである。 その中からぜひとも聴いて欲しいのがこの「Rio」だ。リトナーが全編ナイロン弦で弾きまくっているアルバムだ。まさにトロピカルなジャスである。そしてこの1曲「Rio Funk」を聴いて欲しい。このアルバムの目玉商品ともいえる、マーカス・ミラーの強烈なベースが炸裂している。図太い音で、まさに「チョッパー」のキメキメが最高にカッコイイ。 |

| Breezin' | |

|

こんなコテコテの人で、コテコテのアルバムですまないが・・・ジョージ・ベンソンのことすら知らない人で、うだうだギターを語っている若いコが多くて多くて(笑)。とにかく聴いても貰わないことには、話がすすまないのだが・・・。ボーカルも一流なら、ギターも一流。とにかく「ジャージーでカッコイイ」という表現がピッタリの人だ。彼のために作られたアイバニーズのベンソン・モデルは、未だに人気のある逸品。 俺が何気なくギターを弾く時に、ポロッと出てくるのが「Breezin'」のイントロだったりする。「単純で美しい曲」というのは、こういう曲のことを言うのだ。彼の代表曲である「マスカレード」もこのアルバムに含まれている。 そしてそれに彩りをそえているのが、フィル・アッフ゜チャーチのバッキング・プレイ。華麗なるベンソンのプレイを、まさに影から支えているピカイチのプレイだ。 |